○扶養手当に関する規則

昭和30年9月6日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「給与条例」という。)の扶養親族の認定の基準及び扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(認定基準)

第2条 給与条例第8条第2項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。

(1) 国、公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族として認められている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 扶養親族が共同して扶養される場合には、職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(届出)

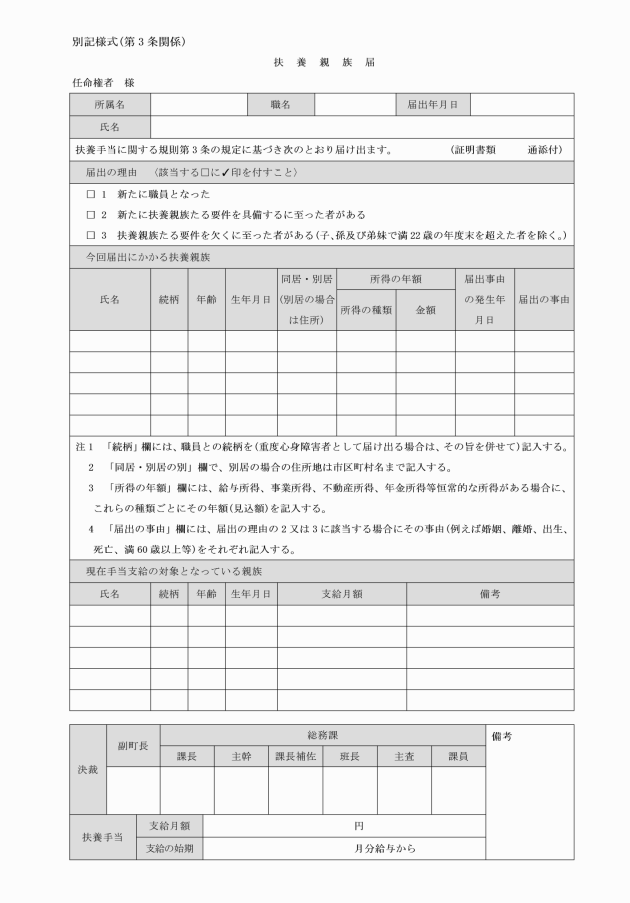

第3条 新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式)によりその旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

(認定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

3 扶養手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その期間中は支給されない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条に規定により休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110条)第2条より育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第26条の5の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の期間の終了により職務に復帰した場合

4 前項の規定による支給額の計算は、給与条例第7条第4項の規定に準じて計算する。

(調査)

第6条 任命権者において必要と認めるときは、扶養親族の認定に関して調査することができる。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

2 前項の調査に基づき、この規則に定める要件を欠く者があるときは、その者の扶養親族の認定を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、扶養親族の認定及び扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日以降の給与から適用する。

2 この規則施行前扶養手当の支給を受けている者は、この規則によって認定されたものとみなし、この規則施行以後の扶養手当の支給については、この規則により新たに認定をする。

附則(昭和36年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。ただし、昭和36年2月28日までは「56,000円」を「51,000円」と読み替えるものとする。

附則(昭和37年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

附則(昭和38年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

附則(昭和39年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

附則(昭和41年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

附則(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。

附則(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月21日から適用する。

附則(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

附則(昭和46年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

附則(昭和47年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。