○平生町保育料徴収規則

平成27年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び平生町立児童福祉施設条例(昭和39年平生町条例第16号)第4条に規定する保育料の納付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 保育料の額は別表のとおりとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分について、法第20条の認定を受けた者

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分について、法第20条の認定を受けた者のうち、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの以外の者

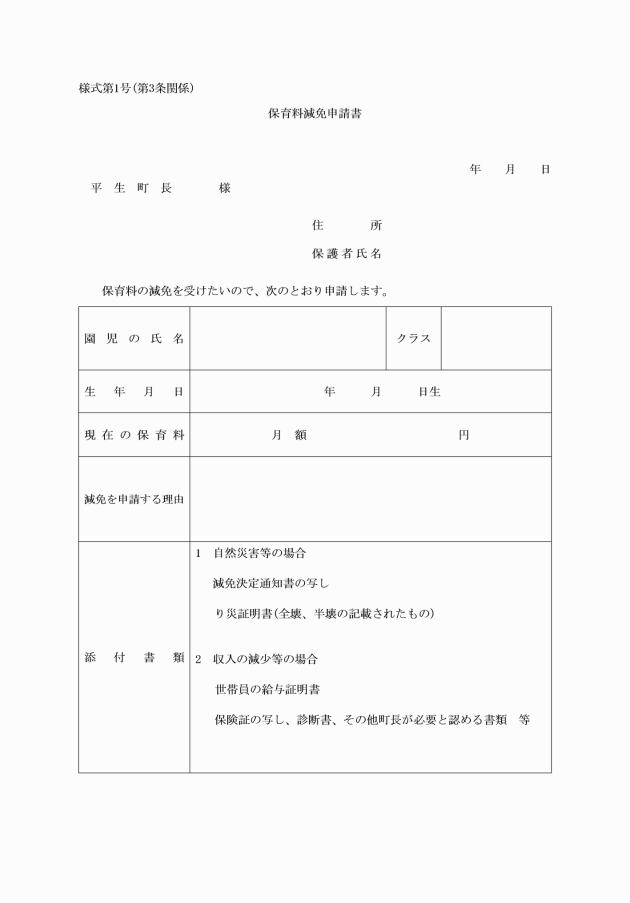

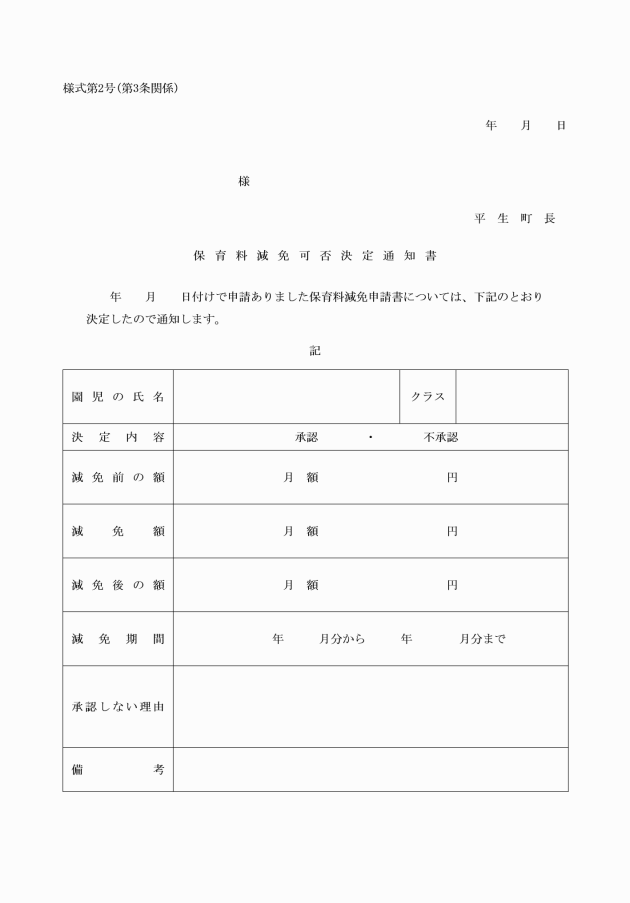

(保育料の減免)

第3条 町長は、保育料の決定後天災その他特別の事情がある場合においては、保育料の減免をすることができる。

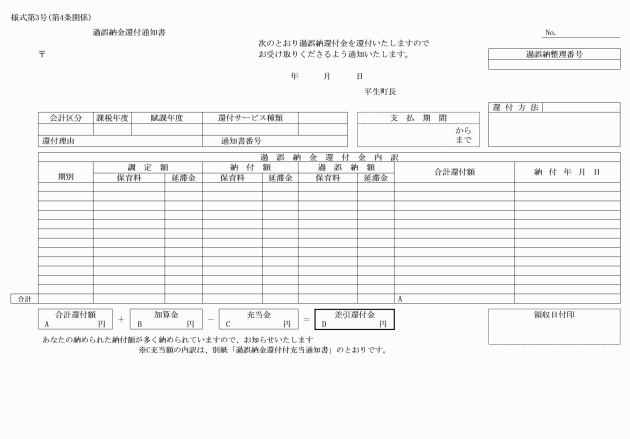

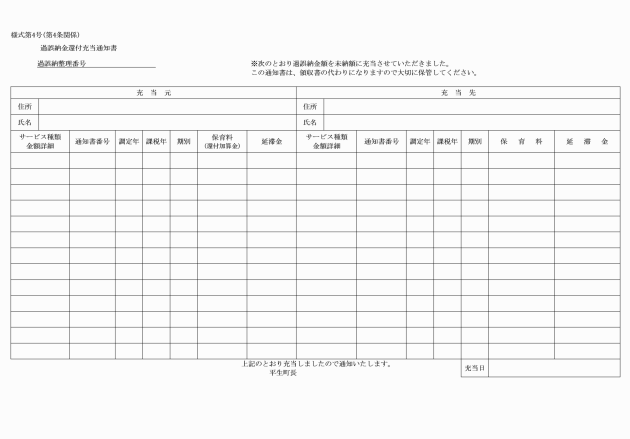

(過誤納保育料の還付等)

第4条 町長は、園児の扶養義務者が納入した保育料に過誤又は過納(以下「過誤納金」という。)があったときは、当該扶養義務者に還付する。ただし、当該納付義務者に納入すべき保育料又は延滞金があるときは、当該扶養義務者の同意を得て、過誤納金をこれに充当することができる。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の平生町保育料徴収規則の規定は、平成29年度以後の年度分の保育料について適用し、平成28年度以前の年度分の保育料については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平生町保育料徴収規則の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料から適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

単位:円

入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||

階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||

保育標準時間 | 保育短時間 | |||

A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | |

B1 | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | |

B2 | 町民税均等割のみの世帯 | 15,000 (7,500) | 14,700 (7,350) | |

上記のうちひとり親世帯等 | 7,000 (0) | 6,800 (0) | ||

B3 | 町民税所得割課税額 | 48,600円未満 | 18,000 (9,000) | 17,700 (8,850) |

上記のうちひとり親世帯等 | 8,000 (0) | 7,700 (0) | ||

B4 | 57,700円未満 | 22,000 (11,000) | 21,600 (10,800) | |

上記のうちひとり親世帯等 | 8,000 (0) | 7,700 (0) | ||

C1 | 59,000円未満 | 22,000 (11,000) | 21,600 (10,800) | |

上記のうちひとり親世帯等 | 9,000 (0) | 8,700 (0) | ||

C2 | 77,101円未満 | 25,000 (12,500) | 24,600 (12,300) | |

上記のうちひとり親世帯等 | 9,000 (0) | 8,700 (0) | ||

C3 | 79,000円未満 | 25,000 (12,500) | 24,600 (12,300) | |

C4 | 97,000円未満 | 30,000 (15,000) | 29,500 (14,750) | |

C5 | 133,000円未満 | 35,000 (17,500) | 34,400 (17,200) | |

C6 | 169,000円未満 | 40,000 (20,000) | 39,300 (19,650) | |

C7 | 235,000円未満 | 50,000 (25,000) | 49,200 (24,600) | |

C8 | 301,000円未満 | 55,000 (27,500) | 54,100 (27,050) | |

C9 | 397,000円未満 | 69,000 (34,500) | 67,800 (33,900) | |

C10 | 397,000円以上 | 81,000 (40,500) | 79,600 (39,800) | |

備考

1 同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所等(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚園部、情緒障害児短期治療施設通所部、企業主導型保育施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅型児童発達支援をいう。)を利用している場合において、順に2人目の子どもの保育料は半額とし、3人目以降の子どもの保育料は無料とする。ただし、町民税所得割課税額が57,700円未満(ひとり親世帯等については「町民税所得割課税額が77,101円未満」と読み替えるものとする。)の世帯については、年齢制限なしとする。

2 「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

3 「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯、特別児童扶養手当の支給対象児のいる世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯をいう。

4 保育料の決定については、4月から8月分は前年度町民税課税額とし、9月から翌年3月分は当該年度町民税課税額によるものとする。

5 町民税所得割課税額は、税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除及び寄付金控除等をいう。)前の額とする。

6 町立保育園で徴収する給食費は、主食費及び副食費とし、給食費の額は次のとおりとする。

(1) 主食費 月額1,000円

(2) 副食費 月額4,700円

7 通常の開設時間以外の町立保育園の延長保育料は、30分につき100円とする。