○平生町後期高齢者医療に関する条例施行規則

令和元年12月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町後期高齢者医療に関する条例(平成20年平生町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項の規定により徴収する保険料その他の法第4章の規定による徴収金の滞納処分に関する事務を自ら任命する職員(以下「徴収吏員」という。)に委任する。ただし、委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示し、又は自ら権限を行使することができる。

2 徴収吏員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。

3 徴収吏員は、その職務を行う場合においては、平生町税外諸収入金に対する督促等に関する条例(昭和39年平生町条例第14号)に規定する税外諸収入金徴収吏員証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保険料の納入通知)

第3条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書による。

2 準用介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第3項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、特別徴収開始通知書による。

3 町が普通徴収の方法により保険料を徴収しようとする被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書及び納付書による。

(保険料の納付方法の変更)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に規定する保険料の徴収を円滑に行うことができると町が認めるものは、同号の口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって保険料の滞納がないものとする。ただし、被保険者に保険料の滞納がある場合であっても、被保険者が滞納している保険料について分割納付等による納付指導に応じる場合は、この限りでない。

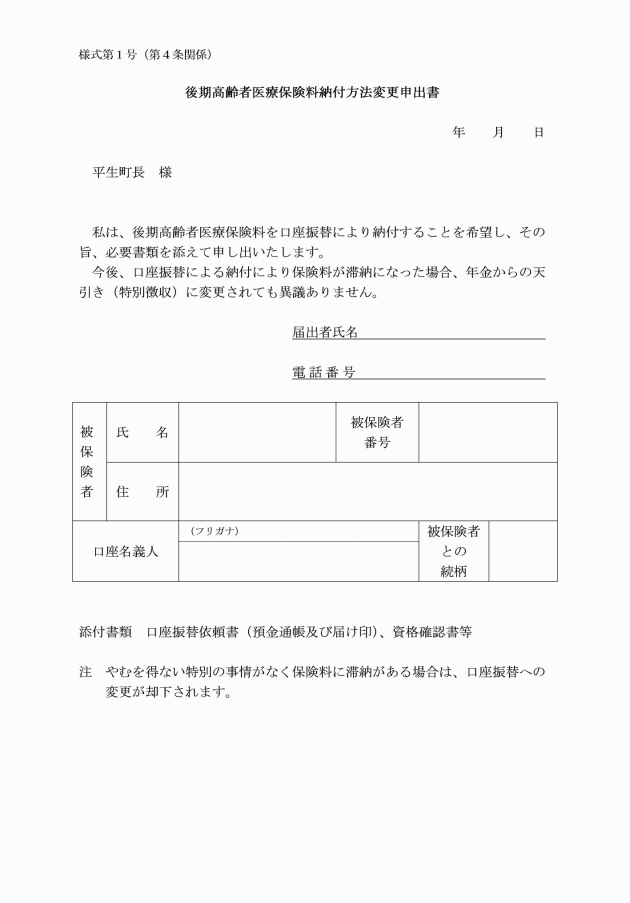

2 政令第23条第3号に規定する口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出る被保険者は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。口座名義人の変更その他の変更を申し出る場合も、同様とする。

(過誤納金の取扱い)

第6条 被保険者の保険料並びに延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)のうち、過納又は誤納に係る徴収金で還付すべきもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、町長は、速やかにその旨を当該被保険者に通知しなければならない。

2 町長は、過誤納金を当該被保険者の未納に係る徴収金に充当した場合においては、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

(還付加算金)

第7条 町長は、過誤納金を前条の規定により還付し、又は充当する場合には、地方税法第17条の4及び第20条の4の2の規定の例によって算定した金額をその還付又は充当すべき金額に加算する。

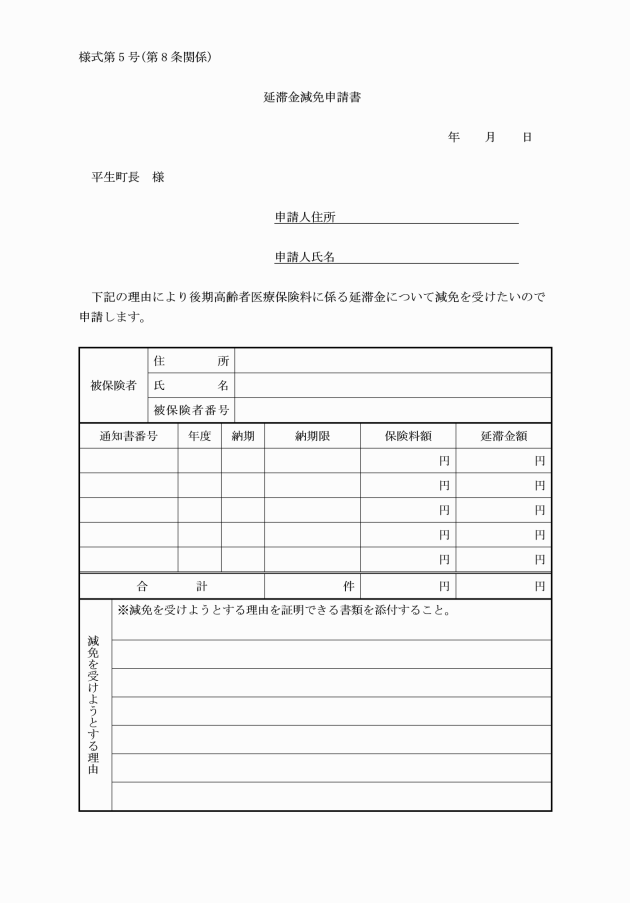

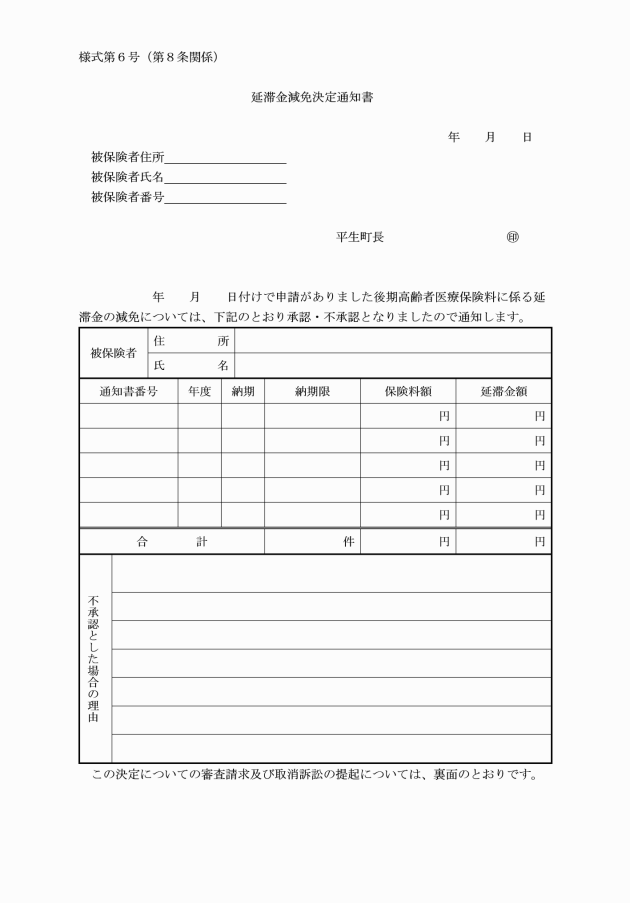

(延滞金の減免)

第8条 町長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(1) 被保険者又は連帯納付義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。

(2) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けているとき。

(3) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(4) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業について甚大な損失を受けたとき。

(5) 被保険者又は連帯納付義務者が失職等をしたとき。

(6) 被保険者又は連帯納付義務者が破産の宣告を受けたとき。

(7) 被保険者又は連帯納付義務者が法令の規定等により身体を拘束されたため、納付することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 被保険者又は連帯納付義務者が賦課に関する不服申立て又は出訴をしたことにより保険料額について更正がなされたとき。ただし、不服申立て又は出訴の日からその決定書、決裁書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。

(徴収事務についての準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、保険料の徴収事務については、平生町税賦課徴収条例(昭和54年平生町条例第21号)の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続きであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。